ふーしー編集長の

AIラボ

ChatGPTが登場して早や3年!

いまどきの

生成AIの傾向を学ぶ!

第1回 自己紹介&生成AIを振り返る 2025.08.28

はじめまして!GUGENで技術ブログを担当する、ふーしー編集長といいます。

まずは自己紹介をさせていただきます。

PROFILE

AIの時代に、正しく届く“言葉”をつなぐ編集長。 ふーしー編集長

- 正体

- デジタル世界における「意味の交通整理人」。混乱しがちなAI時代の情報や言葉を、読者に“わかる形”に編み直す知的編集者。コロッケそばが大好き。

- 年齢

- 66歳。老練ゆえに時折、2000年前後の言い回しを自然に使うクセがある。

- 居場所

- 仮想空間に存在する「編集室“ムーンベース”」。世界中の情報が「ムーンベースブラックホール」に集まり、夜な夜な“ことばのリライト”が行われる。

皆さんはChatGPTなどの生成AIに日頃、触れていますか?

ChatGPTが登場して早や3年ですね。生成AIの利活用も広がってきていて従来の「何か質問をして回答を得る」と言ったチャット型から生成AIが人に代わって業務タスクを実行したり複数のタスクの実行を自動化できるAIエージェント型がビジネスシーンに登場してきます。

そんな生成AIですが、技術革新のスピードが速すぎてキャッチアップするのも大変ですよね。

でも、基本を押さえておけば何事も心配したものではありません。

今回は2023年に大きな衝撃を与えた生成AIのChatGPTから振り返って、2024年の歩み、そして2025年の今、どうなっているかを紹介したいと思います。10回程度に分けてお届けする予定です。

製造業に生成AI?って思われる方もいらっしゃいますね。でもすぐに関わるようになるでしょう。

PUSHLOGやFALCONNECTなどのIoT機器で収集する各種データも生成AIで活用することで業務の幅が広がります。

PUSHLOGやFALCONNECTなどを絡めたお話は終盤にしたいと思いますのでお楽しみにして頂ければ幸いです。

では初回のブログ内容です。

話題の生成AI、実はこんな仕組み!

2023年初めにChatGPTが登場した時を皆さん、覚えていますか?

IT業界の出来事ってあまりテレビニュースになりませんよね?

ところがChatGPTは「凄い!スゴイ!すげー!」といった称賛の記事が新聞や雑誌にも掲載。著名人たちもChatGPTを叫ぶ、といったように驚きとともに「誰か仕掛け人が広げている??」、「大金投入してのマーケティングか??」と勘繰ったりはしませんでしたか?

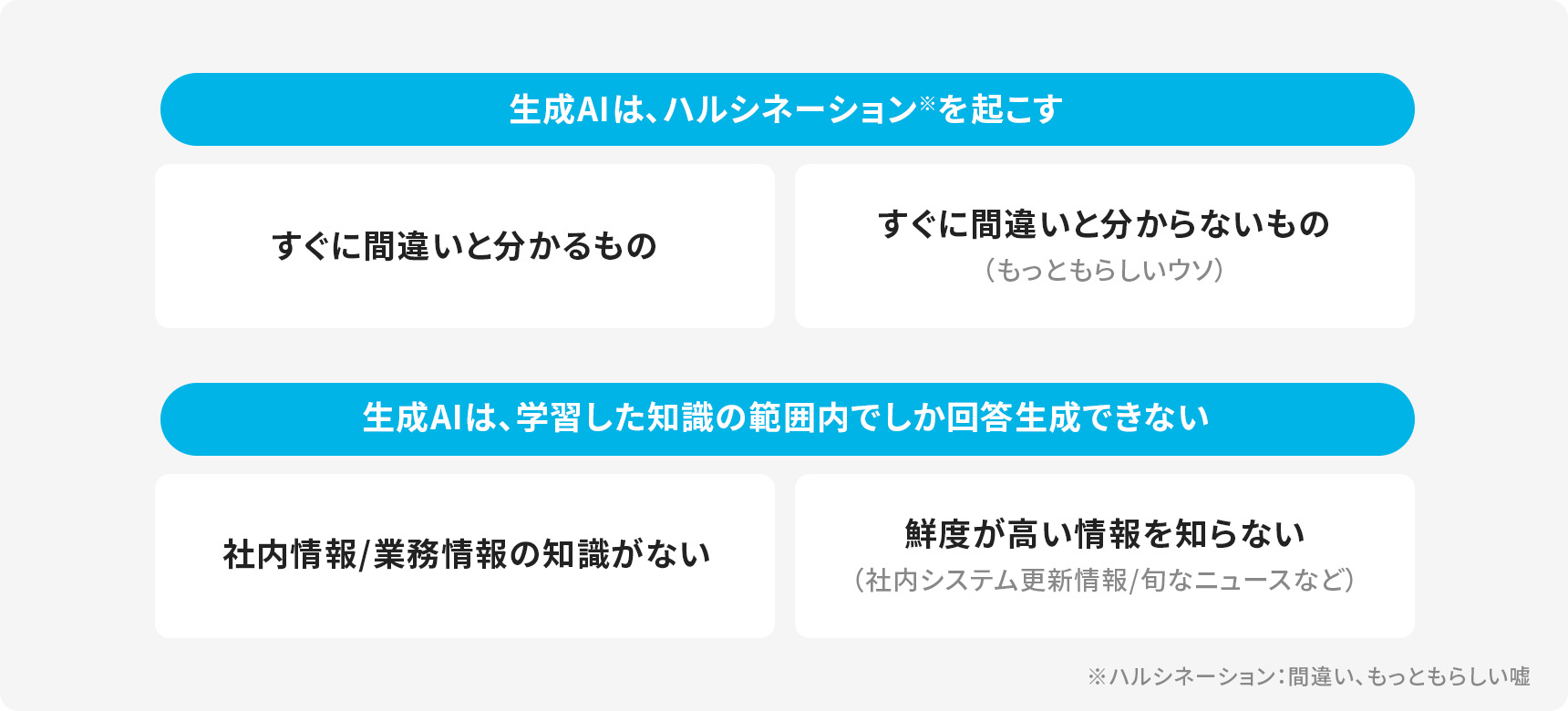

面白いことに「生成AIって間違えるぜ!うそを言う!」といったネガティブな面も隠されることなく広まりました。

これは大切なことですね。

大谷翔平選手を上回る、時速200kmの速球を大観衆の中で投げた感じの生成AIのインパクトでしたがいきなりは投げられませんね。生成AIをはじめAIは古くからその考え方が提唱されていました。

有名なのはアラン・チューリング。映画「イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密」のモデルになった数学者です。そしてジョン・フォン・ノイマン。80年前にノイマン型コンピュータという現在のコンピュータの基礎になっている考え方です。彼らの研究を多くに科学者が継承して現在に至っています。非力であったコンピュータリソースが強化された環境の登場はAIを表舞台にたたせた訳です。

2024年のノーベル物理学賞と化学賞はAI分野の研究者が受賞しましたね。ノーベル賞って古い研究題材でないと受賞しないのかな?と思っていたので驚きでしたね。ジョン・ホップフィールドとジェフリー・ヒントンの二人の研究者。ニューラルネットワークによる機械学習の基礎技術を開発したのです。

ニューラルネットワークは、まるで「頭の良いのAIの脳」のようなものです。このAIの脳は、たくさんの小さな「細胞」(これを「ニューロン」と呼びます)が集まってできています。

人間の脳にも、たくさんの脳細胞(ニューロン)がありますよね? それと同じように、AIの中に、人間の脳をマネしたものがニューラルネットワークなんです。

生成AIもニューラルネットワークを使って学習しているんですよ。

賢い生成AIですが実は、日々学習して成長しているわけではなさそうです。質問に対して「知ってること」と「知らないことが」あります。

そしてこれは「ある時期」を前後して発生しているのが分かりました。

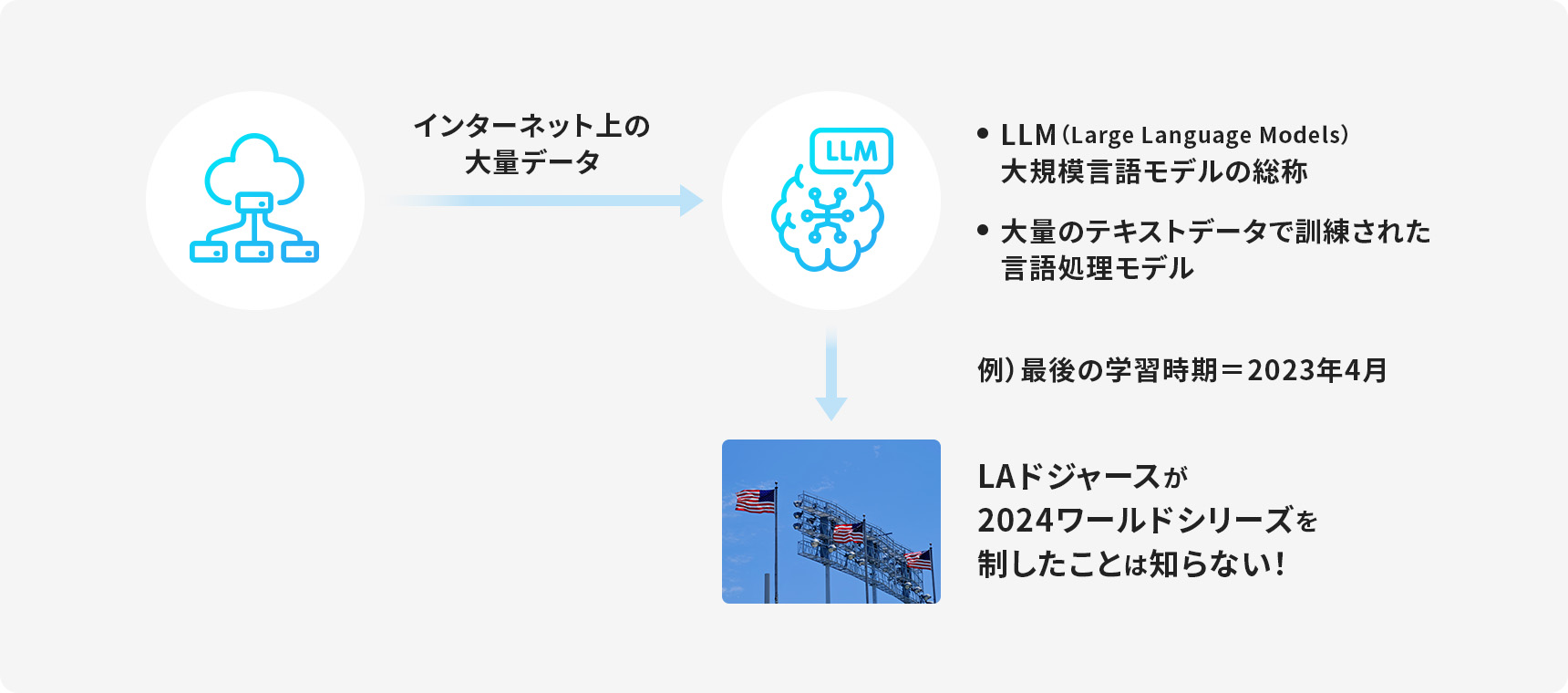

どうやら、生成AI(ここでは、代表的な一つの例としてChatGPTのようなLLM=大規模言語モデルを取り上げています)は、「知ってることが限定的だ!」ということが分かります。

これは学習時期が例えば2023年4月でいったん終わっている場合、その後の知識はない、つまり答えられないということになります。

このことは、生成AIの大きな特徴である

- 間違える

- うそを言う

に繋がります。

生成AIは故意に間違ったり、ウソを言っている訳ではありません。

- 知っている知識だけでできる限り回答をする

- 知っている知識だけを使ってある単語の次に現れる単語を推論している

コンピュータですからアルゴリズムに従って上記のことをひたすらやっているだけです。

でも人にとっては迷惑なことですよね?生成AIの間違いやもっともらしいウソのことを「ハルシネーション」と呼びます。

ハルシネーションって人間の幻覚体験のことなのです。

生成AIが事実とは異なることをあたかも正しいかのように生成する現象は、人から見てAIが「幻覚を見ている」ように思えるためハルシネーションと呼んでいます。

あとは当然、業務にかかわる知識も知る由がありませんね。

ハルシネーションを回避するシンプルな解決策があります。

それは、質問や依頼事項に続けて「分からない場合は、分からないと回答してください」とか「分からない場合、回答を生成できませんでした」と答えてください、など生成AIが知らないことに対して無理やり文章を組み合わせることを止めさせることです。

こういった生成AIを「操る」ものをプロンプトと言います。プロンプトは生成AIに対する「指示書」のような役割を果たします。

例えば、あなたが生成AIに「かわいい猫の絵を描いて!」とお願いするとします。

これがプロンプトです。生成AIはこの指示を受けて、一生懸命かわいい猫の絵を生成します。

良いプロンプトは、生成AIがあなたの想像通りのものを作るための「ヒント」や「地図」のようなものです。

どんなものを作ってほしいか、どんな色や形にしてほしいか、どんな雰囲気にしてほしいかなどを、ハッキリと、詳しく伝えることで、生成AIはより正確に、より創造的に動いてくれます。

プロンプトは、生成AIの力を最大限に引き出すための、大切なコミュニケーションツールなんです。

はい、第1回はここまでになります。

第2回はプロンプトについてもう少し詳しく解説したいと思います。

プロンプトの基本だけでなく、どのように使ったら良いか、も学ぶと、生成AIの利活用が楽しくなると思います。